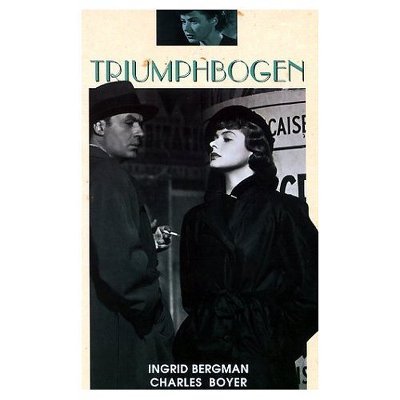

레마르크 장편소설 『개선문(凱旋門, Arc de Triomphe)』

독일 출신 작가 E.M.레마르크(Erich Maria Remarque.1898∼1970)가 미국으로 망명하여 쓴 장편소설으로 1946년 간행되었다. 레마르크의 가장 뛰어난 작품으로, 전쟁이 빚어낸 참상의 소용돌이에 빠져든 한 인간의 운명을 그리고 있다.

게슈타포는 독일 나치스 정권하의 비밀경찰이다. 1933년 괴링에 의해 창설된 이래 ‘국가에 위험이 된다고 여겨지는 것의 수사와 단속’을 행해왔다. 그리하여 공산주의자와 사회주의자의 탄압, 자유주의자와 교회의 감시, 유태인의 추방과 학살, 테러 행위와 강제 수용 등의 공포 분위기를 조성하여 나치스 체제의 확립을 위해 활동했다.

라비크는 40대 초반의 유능한 외과의사이다. 그의 유일한 삶의 근거는 게슈타포에게 복수하는 것이다. 그는 밀입국자이기 때문에 낮에는 더러운 뒷골목에서 수술을 하거나 창녀들을 검진하고, 밤에는 선술집에서 시간을 보내며 살아가고 있다. 이와 같은 상황이 그를 냉혹한 찰나주의자로 만들어 버린다. 그는 여주인공 조앙을 진정으로 사랑하면서도 그녀에게서 벗어나려고만 하며, 반대로 조앙은 그에게 매달린다. 결국 그들의 사랑은 불행하게 끝나고 마는데, 이것은 불안한 시대에 짓밟힌 사랑을 보여주고 있다.

줄거리는 다음과 같다.

제2차 세계대전을 전후하여 각국에서 파리로 망명한 사람들이 불안에 떨며 생활하고 있었다.

주인공 라비크도 나치스의 강제수용소로부터 간신히 탈출하여 파리에 밀입국한 독일인으로, 전에는 베를린의 종합병원 외과 의사였다. 라비크는 가명으로, 외과의사로 명성을 떨치던 때의 이름은 루드비히 프레젠부르크다. 그러나 지금은 개인병원에 고용되어 무능한 프랑스인 개업의들의 어려운 수술을 대신 해주며 생계를 꾸려가고 있다. 즉, 그는 마취된 환자가 잠들어 있는 사이에 나타나서 수술을 해 주고 환자가 깨어나기 전에 사라져 버리는 유령 의사인 것이다. (요즘 우리나라의 유명 성형외과에도 약정된 의사 대신 수술하는 유령 의사들이 있다고 한다)

그는 또한 고급 유곽의 매춘부들을 검진하는 일도 한다. 그에게 있어서 인간이란 수술대 위에 놓여있는 한 개의 고깃덩어리로밖에는 보이지 않았다. 이러한 인생관의 밑바닥에는 어린 시절 전쟁에서 입은 마음의 상처가 도사리고 있기 때문이다. 그의 유일한 생의 목적은 자신을 고문하고, 연인 시빌을 죽게 만든 게슈타포 하케에 대해 복수를 하는 것이다. 라비크는 국적도 없이 무허가 외과의사로 가혹한 자기 운명을 극복해 나간다.

그러던 어느 날 밤, 우연히 고독에 절망한 나머지 센 강에 몸을 던져 자살하려는 여배우 조앙 마두를 구해준다. 라비크는 자신을 억제할 수 없을 정도로 사랑에 빠져들고 그녀도 라비크를 열정적으로 사랑하게 된다. 그러나 조앙은 엄습해 오는 불안과 고독으로 여러 남자와 육체적인 관능의 구렁텅이로 빠져든다. 라비크도 그녀를 사랑하면서도 숨어 사는 자신의 처지와 그녀의 방황으로 사랑은 종말을 맞게 된다. 그러던 어느 날, 남을 도와주려다 밀입국이 발각되어 라비크는 외국으로 추방당한다.

두 달 만에 겨우 파리로 돌아온 라비크는 자신의 원수인 게슈타포 하케를 불로뉴 숲으로 유인하여 철저하게 복수한다. 조앙은 치정에 의한 총탄에 맞아 쓰러지고, 라비크는 그녀를 수술하게 되나 끝내 목숨을 잃고 만다.

프랑스에 선전포고가 발표되고 라비크는 망명자라는 이유로 프랑스 경찰에 의해 트럭에 실려 강제수용소로 끌려간다. 마지막으로 끌려가는 에뜨와르 광장은 불이 켜진 데가 없어 어둠만이 짙게 깔려 있다. 너무나 어두워서 개선문조차도 보이지 않았다.

이 소설의 기둥 줄거리는 '퇴폐적 사랑'이다. 그런데 작가는 거기에다 나치즘에 대한 고발과 전쟁에 대한 증오를 교묘하게 조화시킴으로써 연애소설을 '반전소설'화 하는데 성공했다. 여주인공 '조앙 마두'는 매우 매력적이고 불행한 여인으로 독자들로 하여금 동정을 자아낸다. 『개선문』은 여주인공이 주는 허무적 이미지의 매력과 함께, 서글픈 페이소스가 안겨주는 스토리가 일품이다.

그런데 이 작품의 마지막은 대가의 작품답지 않게 신파조다. 그럼에도 불구하고 독자의 심금을 울리는 것은 작가의 치밀하고 섬세한 표현 때문일 것이다. 소설 작법을 연구하는 이들에 의하면 아무리 부자연스럽고 개연성 없는 상황 설정이라 하더라도, 묘사나 서술이 그럴듯하면 독자는 그냥 속아 넘어간다. 사실 소설의 본령이란 그런 데 있다. 소설이란 작가가 리얼리즘을 표방하든 낭만주의를 표방하든, 원래 허구요, '그럴듯한 거짓말'에 불과하기 때문이다.

♣

레마르크의 대표작으로 『개선문』말고도 『서부 전선 이상 없다』가 있다. 작가가 제1차 세계대전에 참전해서 겪은 전쟁의 비참함을 그린 소설인데, 작품성이 뛰어나긴 하지만 연애가 안 나오기 때문에 『개선문』만큼 두고두고 읽히지 않는 듯 하다. 그런 것만 봐도 소설에서 연애라는 요소가 얼마나 중요한지 알 수 있다.

이 소설은 제2차 세계대전의 암운이 감도는 파리를 무대로 정치적인 이데올로기에 쫓기는 인간상의 절망적인 몸부림을 잘 묘사하고 있다. 레마르크의 작품들을 살펴보면, 일관된 하나의 경향이 있는데 그것은 바로 반전적(反戰的)인 경향으로, 『개선문』 역시 반전사상이 주조를 이루고 있다. 그의 문학을 반전문학이라고 하는 이유이기도 하다.

그의 작품에서는 어떤 정치적 색깔이나 주의 주장, 혹은 애국적인 경향을 찾아볼 수 없다. 다만, 전쟁이 가져다주는 허무성과 휴머니즘에 입각한 반전사상이 드러나 있을 뿐이다. 이 소설은 광대한 역사의 움직임을 배경으로, 의지할 곳 없는 망명자들의 온갖 경험과 운명을 대중성이 짙은 문장으로 묘사하였는데 역사에 기록될 반전문학의 대표작이다.

'외국 현대소설' 카테고리의 다른 글

| 프랑수아즈 사강 장편소설 『어떤 미소(UN Certain Sourire)』 (0) | 2015.12.18 |

|---|---|

| 파트릭 모디아노 장편소설 『어두운 상점들의 거리(Rue Des Boutiques Obscures)』 (0) | 2015.12.11 |

| 모파상 단편소설 『두 친구(Deux Amis)』 (0) | 2015.12.01 |

| 미우라 아야코(三浦綾子) 장편소설 『빙점(氷点)』 (0) | 2015.11.24 |

| 존 스타인벡 중편소설 『생쥐와 인간(Of Mice And Men)』 (0) | 2015.11.17 |