채만식 단편소설 『논 이야기』

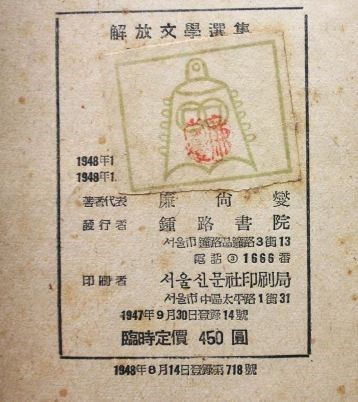

채만식(蔡萬植. 1902∼1950)의 단편소설로 1946년 <해방 문학 선집>에 수록된 농촌 소설이다. 그의 다른 작품 <도야지>와 함께 과도기의 사회상을 풍자한 수작으로 꼽힌다.

채만식은 풍자소설을 많이 썼다. 이 작품은 해방 직후의 현실을 다룬 채만식 풍자소설의 대표작으로 꼽힌다. 그런데 이 작품에서는 풍자의 대상이 분명하지 않다. 언뜻 보기에 어리숙하고 다소 허황한 한 생원이 풍자되는 것처럼 보이지만, 좀 더 깊이 보면 작가는 그의 어리숙함이 지닌 소박한 진정성을 또한 놓치지 않고 있다. 한 생원이 독립에 대해 그다지 반갑게 생각하지 않는 까닭을 충분히 이해할 수 있게끔 제시하고 있는 것을 보아도 이 점을 알 수 있다. 따라서 비판의 대상은 한 생원을 넘어서서 현실 전체로 확산한다. 그런 만큼 이 작품에서 궁극적으로 작가가 비판하고자 하는 것, 즉 주제가 무엇인지 깊이 따져가면서 읽을 필요가 있다.

제목에서 드러나듯이 이 작품은 '논'과 관련된 이야기이다. 농민이 국민의 대다수를 차지하던 당시에는 농업 문제가 우리 현실에서 절대적인 의미를 지녔다. 식민지 시대 우리 농민들은 대부분 소작농으로 가난을 면치 못했다. 그래서 해방 직후에는 토지 문제, 즉 땅을 누가 소유하느냐는 문제의 해결이 중요한 현안이 되었다. 이 작품은 이와 관련된 당시 현실의 부조리함을 채만식 특유의 풍자적 기법으로 처리한 수작이다.

줄거리는 다음과 같다.

일인들이 토지와 그 밖에 온갖 재물을 죄다 그대로 내어놓고 보따리 하나에 몸만 쫓기어 가게 되었다는 이야기를 듣는 한 생원은 어깨가 우쭐하였다.

"거 보슈 송 생원. 인전들 내 생각나시지?"

한 생원은 허연 텁석부리에 묻힌 쪼글쪼글한 얼굴이 위아래 다섯 대밖에 안 남은 누런 이빨과 함께 흐물흐물 웃는다.

일본인들이 토지와 그 밖의 모든 재산을 두고 쫓겨나게 되었다는 소식을 전해 들은 한 생원은 우쭐해졌다. 일본인에게 땅을 팔고 남의 땅을 빌려 근근이 살아오던 한 생원은 일본인들이 쫓겨나게 되었다는 소식을 듣고 땅을 찾게 되리라는 기대에 부푼다. 일본인이 쫓겨가면 땅을 다시 찾게 된다고 큰소리를 쳐왔던 터였다.

경술국치 이전에 한태수는 동학란과 관련하여 무고하게 옥에 갇히고 석방되는 조건으로 고을 원님에게 강제로 아홉 마지기의 논을 빼앗긴다. 한 생원은 남은 일곱 마지기마저 술과 노름, 그리고 살림하느라 진 빚 대신에 일본인에게 팔아넘기지 않으면 안 되었다. 이런 가난한 소작농 한 생원에게 땅을 도로 찾게 될 것이라는 기대는 큰 기쁨이었다. 일본인들이 물러가니 땅은 그전 임자에게 돌아갈 것이라는 기대와 함께 한 생원은 술에 얼근히 취해 자기 땅을 보러 간다고 외친다. 그러나 막상 찾으리라고 바라던 땅은 이미 소유주가 바뀌어 찾기 어렵게 되고, 논마저 나라가 관리하게 되어 다시 찾을 수 없음을 알게 되었을 때 한 생원은 허탈감을 느낀다. 한 생원은 마침내 자신은 나라 없는 백성이라 하며 해방되는 날 만세 안 부르기를 잘했다고 혼잣말을 한다.

"일없네. 난 오늘부터 도루 나라 없는 백성이네. 제에길 삼십육 년두 나라 없이 살아 왔을려냐. 아니 글쎄, 나라가 있으면 백성한테 무얼 좀 고마운 노릇을 해 주어야 백성두 나라를 믿구, 나라에다 마음을 붙이고 살지. 독립이 됐다면서 고작 그래 백성이 차지할 당을 뺏어서 팔아먹는 게 나라 명색야 ?"

그러고는 털고 일어서면서 혼잣말로, "독립이 됐다구 했을 제, 내, 만세 안 부르길 잘 했지."

라고 중얼거린다.

1946년 <해방 문학 선집>에 수록된 단편소설이다. 해방되었어도 일인들이 차지했던 땅은 본래의 땅임자에게 돌려지지 않고 '나라'가 차지해 버렸다. 이에 대해 주인공 '한 생원'은 "차라리 나라 없는 백성이 낫다."라는 인식을 하게 된다. 이는 결국 '나라'에 대한 피해 의식으로서, 풍자와 냉소의 태도이다. 동시에 개인의 이익에 보탬이 없다면 '나라'도 필요 없다는 소시민의 한계도 드러나고 있다.

『논 이야기』는 전 5절로 되어 있으며, 해방 직후 과도기의 사회상을 독특한 풍자적 문체로 구축한 소설이다. 그와 함께 동학(東學) 혁명 직후의 부패한 사회상과 일제 강점기에 일인들에 의해서 교묘하게 농토를 수탈당하는 농촌의 모습을 보여 주고 있다.

주인공 '한 생원'은 '고을 원'이나 '국가'에 대하여 지독한 반감을 지니고 있다. "독립? 신통할 것이 없었다. 독립되기로서니 가난뱅이 농투성이가 별안간 주사될 리 만무하였다." 50년 전 '고을 원'이 피땀 어린 논 열서너 마지기를 빼앗아 갔을 뿐 아니라, 일인들이 쫓겨갔으니까 일인들이 차지했던 땅은 본래의 땅임자에게 돌려져야 마땅하나 '나라'라고 하는 것이 차지해 버렸다.

일제 강점 이전에 고을 원님에게 강제로 땅을 빼앗기고, 남은 일곱 마지기마저 일본인에게 팔아넘길 수밖에 없었던 가난한 소작농 '한 생원'에게 땅을 도로 찾게 될 거라는 기대는 큰 기쁨이었다. 그러나 막상 도로 찾으리라고 바라던 땅을 나라가 관리하게 됨으로써 다시 찾을 수 없게 되었음을 알았을 때, 한 생원은 허탈에 빠지고 만다. '한 생원'은 마침내 자신은 다시 나라 없는 백성이라고 하며, 해방되던 날 만세 안 부르기를 잘했다고 혼잣말을 한다.

♣

작가 채만식은 한 생원을 통해서 새 정부의 농업 정책의 잘못을 비판함은 물론, 일제에 아부하고 치부를 일삼던 친일파들이 광복되고 새로운 정부가 들어섰어도 개과천선하기보다는 자신들의 기득권을 그대로 유지하면서 더욱 기승을 부리는 상황을 날카롭게 꼬집고 있다. 이와 함께 가난한 농민들은, 엉뚱한 모함을 씌워 농토를 빼앗아 가던 구한말 시대나, 일제 강점하에서 일인들에게 농토를 수탈당하던 시대나, 독립을 맞아서 새로운 정부가 들어선 현재에서나 조금도 나아진 게 없다는 점을 풍자․비판하고 있다. 그러나 동시에, 개인적인 결함, 특히 '한 생원'이 지닌 게으름과 아둔한 이재도 풍자의 대상임에 유의해야 한다. 개인의 이익에 보탬이 되지 않는다면 국가라는 것은 별로 쓸모가 없다는 사고방식이야말로 건강치 못한 시민 정신임도 이 소설은 함께 보여 주고 있다.

이 소설은 8ㆍ15 직후 과도기의 사회상 중 국가의 농정을 풍자한 소설로 두 개의 중심 사건이 기둥을 이룬다. 지식인으로서 당대 농민의 참상을 관찰하여 객관적으로 폭로하고, 농민을 수탈하는 사회 제도에 대한 날카로운 비판과 개혁 의지가 냉소적인 태도로 묘사되어 독특한 풍자적 세계를 구축하고 있다.

더러 이 작품은 해방 직후 독립의 의미를 제대로 알지 못하고 자기 땅에만 집착하는 주인공의 어리석음을 풍자한 작품으로 읽힌다. 그러나 작품의 의미는 거기에 한정되지 않는다. 농민들이 생산수단인 땅에 집착하는 것은 그 계층적 성질로 보아 당연하다. 특히 식민지 시대에 농토를 빼앗겨 자기 땅이 없이 농사를 짓던 소작농들이 극심한 빈곤에 시달린 점을 고려한다면 더욱더 그러하다. 그런데 당시 현실은 일본 강점기에 빼앗긴 땅이 다시 농민들에게로 되돌려지지 않게끔 전개되었다. 이 작품은 바로 그러한 현실을 다루면서, 동시에 국가와 국민의 관계에 대한 의미까지 묻는 심각한 주제를 형상화하고 있다.

'한국 현대소설' 카테고리의 다른 글

| 김원일 장편소설 『마당 깊은 집』 (2) | 2022.10.13 |

|---|---|

| 황석영 단편소설 『아우를 위하여』 (0) | 2022.10.12 |

| 채만식 단편소설 『레디메이드 인생』 (0) | 2022.10.07 |

| 심훈 장편소설 『상록수』 (0) | 2022.09.22 |

| 신경숙 단편소설 『풍금이 있던 자리』 (0) | 2022.08.31 |