채만식 단편소설 『레디메이드 인생』

채만식(蔡萬植. 1902.∼1950)의 단편소설로 1934년 5월부터 7월까지 [신동아]지(誌)에 발표되었다. 1933년까지 이 작가가 발표한 희곡 <사라지는 그림자>, 단편 <화물자동차> <인형의 집을 나와서> 등 일련의 작품은 프로문학에 대한 동반자적 입장에서 쓴 것이었으나, 이 <레디메이드 인생>과 <치숙(痴叔)> 등에서는 당시의 한국 지식인의 운명과 그 곤경을 제재로 삼으면서 풍자성이 매우 강하게 나타나기 시작했다.

이 작품은 지식인 실업자의 생태와 당시의 사회상을 풍자적으로 그린 작가의 대표작이다. ‘레디메이드 인생’이란 ‘기성품(旣成品) 인생’이란 뜻으로 팔리기를 기다리는 기성품처럼 직업을 기다리는 실업자를 의미한다. 1930년대 세계적 경제 대공황으로 인해 조선의 지식인들은 전문학교(요즘의 대학교)를 졸업하고도 수없이 많은 사람이 실업자로 남아 있어야 했다. 그러니 자연적으로 생활은 피폐해질 수밖에 없었다. 고등교육을 받은 룸펜, P의 이런 모습을 통해 1930년대의 시대 현실을 풍자하고 있다.

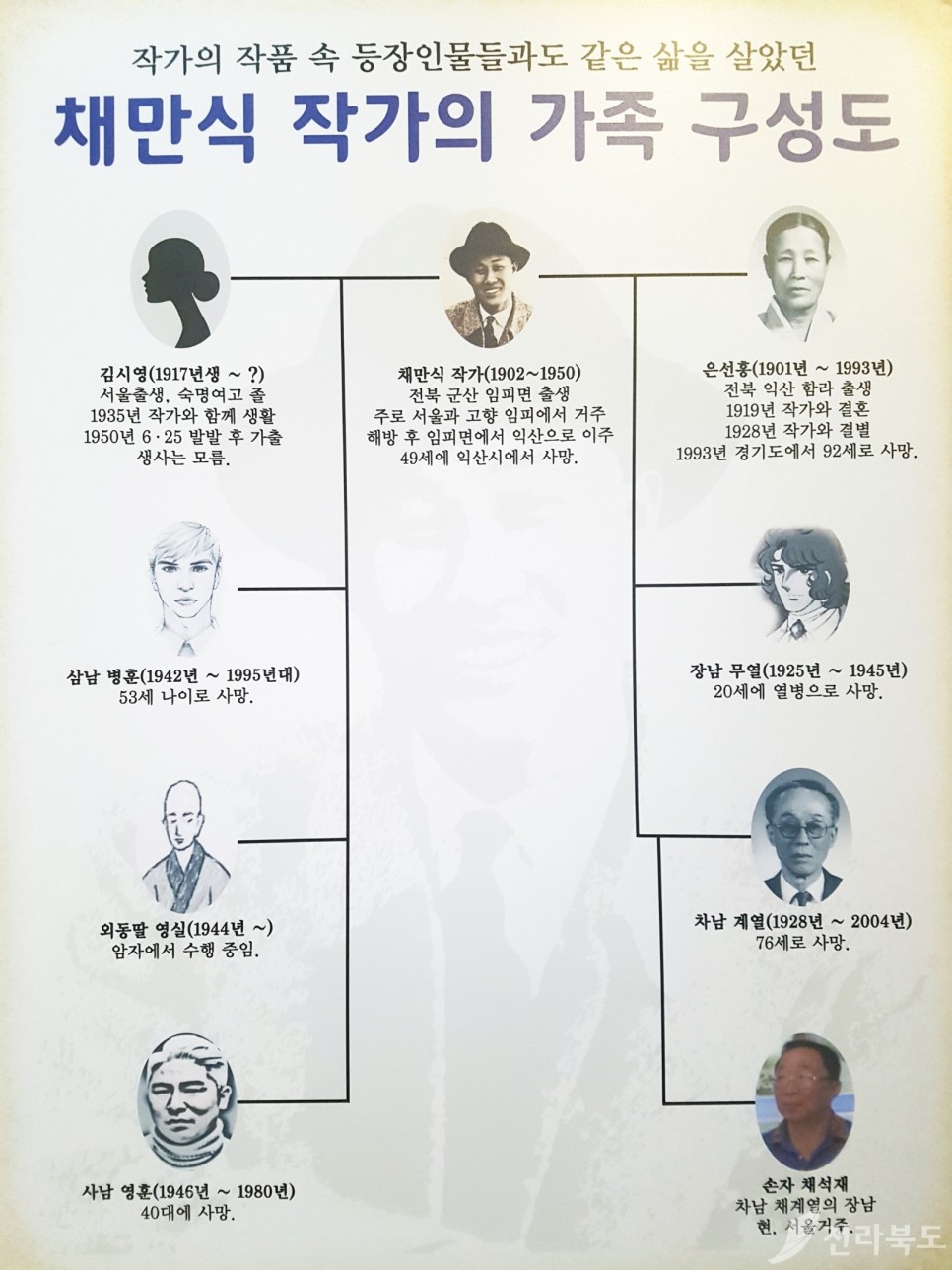

작중 주인공 P는 동경 유학을 하고 잡지사에서 근무한 적이 있는 실업자다. 그는 고등 인텔리임에도 무능한 인물이다. 동경 유학까지 했으나 실업자로 전전긍긍한다. 한때 좌익 운동에 가담하기도 했다. 가진 기술은 없고, 배워서 눈은 높고, 쓸데없는 잡지식이나 가지고 있는 당시의 고등 실업자의 전형이다. 굶기를 밥먹듯하는 가난 속에서 살아남기 위해 별 생각을 다해 보지만, 결국 아무런 해답도 얻지 못하는 레디메이드(기성품) 인생을 살아가는 인물로 작가 자신의 모습이기도 하다.

줄거리는 다음과 같다.

1934년 세계적 경제 공황기에 실직 중인 P는 결혼해서 아들까지 두었으나 아내와 이혼하고 아들은 시골 형님 집에 맡겨 둔다. P는 고등실업자 지식인이다.

그는 어느 신문사에 찾아가 일자리를 구했으나, 사장으로부터 거절을 당한다. 농촌으로 돌아가 문맹 퇴치 운동이나 하라는 것이었다. 차라리 무식하였더라면 농민이나 노동자라도 되어 실직하지 않았을 것이고, 이런 불행을 겪지 않았을 것이라고 자신이 지식인인 것을 원망한다.

하루는 고향의 형에게서 편지가 왔다. 아홉 살짜리 아들 창선이를 올려보낼 테니 아비 구실을 하고 기르라는 것이었다. 그는 M과 함께 H를 졸라 그의 법률책을 저당 잡혀 선술집, 카페, 색주가로 돌아다니며 실업자의 울분을 터뜨린다. 술 취한 계집들이 이십 전이라도 좋다고 조르는 데 분노를 느낀다.

아들 창선이가 온다는 날, P는 어느 인쇄소의 문선 과장을 찾아 아들을 무료 수습공으로 써 달라고 부탁을 하고 자취 도구를 장만한다. 아들만은 지식인 실업자를 만들지 않겠다고 보통 학교도 안 마친 아이를 인쇄소에 맡기고 돌아오면서 ‘레디 메이드(기성품)의 인생이 비로소 임자를 만나 팔렸구나’라고 혼자 중얼거린다.

이 작품이 발표된 1930년대는 세계적인 공황기를 맞이하여 실업의 문제가 심각했던 시기이다. 그러나 채만식은 이 문제를 해학을 통해 전달하는 기법을 사용하고 있다. 또 한 가지 특기할 만한 것은 이러한 실업의 문제를 탈피하고자 아들을 학교에도 보내지 않고, 기능직에 투신하게 하는 점을 들 수 있다.

이 작품은 30년대 중반기의 사회 현실 속에서 소외된 지식인의 무능한 삶을 풍자적ㆍ반어적 기법으로 형상화하면서 새로운 풍자 문학을 형성하는 계기를 마련해 주었다는 데 큰 의미를 부여할 수 있다. 그것은 프로문학의 쇠퇴와 민족 문학의 퇴조를 배경으로 당대 사회 현실의 부조리한 현실을 풍자적ㆍ해학적으로 묘사하려는 풍자 소설의 새로운 시도라는 의미를 담고 있기 때문이다.

이 소설 주인공 p는 좌파 운동을 하다가 포기, 좌절한 지식인이다. 그런 점으로 보아 이 작품은 다분히 전향 소설류에 속한다. 또한, 30년대 중반기부터 프로문학과 민족진영의 문학이 퇴조했다. 그리고 거기에 대체되어 풍조를 풍자적으로 다루는 소설들이 나타나기 시작했다. 이 소설은 그런 부류의 풍자, 고발 소설 가운데 하나다.

♣

채만식의 자전적 소설인 이 작품에서도 작가의 분신인 주인공이 지식인으로서 역사와 사회의 지도층에 서지 못하고, 주변 인물로 무능력하게 전락하고 만다. 작중 주인공은 자기 자신도 처신이려니와 우선 그 아들을 먹여 살릴 길이 없었다. 아니 설사 먹여 살릴 길이 잇다 하더라도 P는 아들을 자기 같은 인텔리를 만들기 위해서 학교에 보낼 생각은 없었다. 그리하여 아들을 인쇄소에 맡기려고 한다. 'A'라는 문선과장(文選課長)은 반문한다.

“거 참 모를 일이오, 우리 같은 놈은 이 짓을 해가면서도 자식을 공부시키느라고 애를 쓰는데 되려 공부시킬 줄 아는 양반이 보통학교도 안 마친 자제를 공장에 보내요?”

P의 의견을 들어보자.

“내가 학교 공부를 해 본 나머지 그게 못쓰겠으니까 자식은 딴 공부를 시키겠다는 것이지요.”

이것이 노동자와 인텔리의 대화이다. 이 대화를 통해서 우리는 그 당시 인텔리의 어쩔 수 없는 자조를 볼 수 있다.

작가는 이렇듯 자조하는 인텔리를 그림으로써 무엇을 나타내려고 했을까. 한 마디로 일제 지배의 모순성에 반항을 시도했다고 보아야 할 것이다. 그러나 그의 반항의 자세는 정면적인 대결의 자세는 아니라 주인공의 자학을 통해서 일제의 불합리성을 은연중에 건드려 볼 정도이다. 이는 그가 행동주의자가 아니라 어디까지나 자각적인 회의주의자인 데서 빚어진 결과이다.

이 작품은 어느 정도 풍자적 성격도 지니는데, 그것은 작가의 비꼬는 듯한 어조에서 발생하는 효과이다. P가 자기 아들의 장래를 생각하는 대목들은 비감 어린 반어적 의미를 담고 있기도 하다. 보통 상식은 배워서 무엇하나, 어려서부터 기술을 배우는 것이 그래도 사람 구실을 할 수 있게 하는 것이라는 생각, 아들을 인쇄소에 맡겨버리는 사건 등은 레디메이드 인생, 실속 없는 지식인이 아니면 이해하기 어려운 가치관의 포기이며, 슬픈 결단이 아닐 수 없다.

채만식은 평소 소외계층을 대변하는 고발문학을 위주로 한 좌파적 동반작가였다. 그의 대표작인 가족사 소설 <태평천하>, 그리고 농가의 쌀 착취 현장을 고발한 <탁류>, 그 외의 많은 희곡이 그의 민족주의적 색채를 잘 증언해 주고 있다. <레디메이드 인생>도 특유의 풍자 정신으로 일제의 찬탈을 묵시적으로 고발하고 있다. 철저했던 그의 저항문학 정신이 그런데도 오점으로 남는 것은 ‘변절’ 때문이다. 한때였지만, 역사에는 냉혹하게 남는다.

'한국 현대소설' 카테고리의 다른 글

| 황석영 단편소설 『아우를 위하여』 (0) | 2022.10.12 |

|---|---|

| 채만식 단편소설 『논 이야기』 (4) | 2022.10.11 |

| 심훈 장편소설 『상록수』 (0) | 2022.09.22 |

| 신경숙 단편소설 『풍금이 있던 자리』 (0) | 2022.08.31 |

| 이문열 장편소설 『불멸(不滅)』 (0) | 2022.08.26 |