고려속요 쌍화점(雙花店)

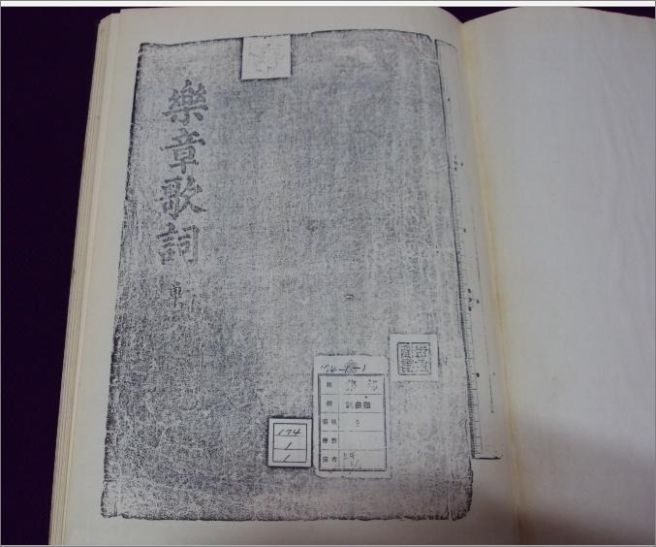

고려 충렬왕(재위: 1275∼1308) 때 지어진 고려가요 또는 향악곡. <악장가사><대악후보><악학편고>에 실려 있다. 또한, <고려사> ‘악지(樂志)’에는 제2장만이 발췌되어 ‘삼장(三藏)’이라는 제목으로 한역되어 전하고, <시용향악보>에는 한시로 개작한 <쌍화곡>이 전한다.

<악장가사>에 전문이 전하며 <대악후보)>에는 사설이 약간 달라지고 여음이 간단하게 되어 3절까지 실려 있다. <시용향악보>에 <쌍화곡>이라는 이름의 한역시가 악보와 함께 전하는데 <대악후보>의 것과는 악보와 내용이 전혀 다르다. 이 노래는 조선 성종 때 남녀상열지사(男女相悅之詞) 또는 음사(淫辭)라고 하여 배척받기도 했다.

작자ㆍ연대 미상으로 알아 왔으나, <고려사> ‘악지’에 한역되어 실려 있는 <삼장>이라는 노래의 내용이 <쌍화점>의 제2절과 똑같아 연대가 밝혀졌다. 또한 충렬왕이 연악(宴樂)을 즐겨 오잠ㆍ김원상ㆍ석천보ㆍ석천경 등에게 자주 노래를 짓게 하였으므로 이 <삼장>, 곧 <쌍화점>도 그들의 작품일 것으로 짐작된다. 따라서 이 노래를 고려시대의 속요로 보는 것은 잘못이다.

만두집에 만두 사러 갔더니만

회회(몽고인) 아비 내 손목을 쥐었어요

이 소문이 가게 밖에 나며 들며 하면

다로러거디러 조그마한 새끼 광대 네 말이라 하리라

더러둥셩 다리러디러 다리러디러 다로러거디러 다로러

그 잠자리에 나도 자러 가리라

위 위 다로러 거디러 다로러

그 잔 데 같이 답답한 곳 없다

삼장사에 불을 켜러 갔더니만

그 절 지주 내 손목을 쥐었어요

이 소문이 이 절 밖에 나며 들며 하면

다로러거디러 조그마한 새끼 상좌 네 말이라 하리라

더러둥셩 다리러디러 다리러디러 다로러거디러 다로러

그 잠자리에 나도 자러 가리라

위 위 다로러거디러 다로러

그 잔 데 같이 답답한 곳 없다

두레 우물에 물을 길러 갔더니만

우물 용이 내 손목을 쥐었어요

이 소문이 우물 밖에 나며 들며 하면

다로러거디러 조그마한 두레박아 네 말이라 하리라

더러둥셩 다리러디러 다리러디러 다로러거디러 다로러

그 잠자리에 나도 자러 가리라

위 위 다로러거디러 다로러

그 잔 데 같이 답답한 곳 없다

술 파는 집에 술을 사러 갔더니만

그 집 아비 내 손목을 쥐었어요

이 소문이 이 집 밖에 나며 들며 하면

다로러거디러 조그마한 시궁 박아지야 네 말이라 하리라

더러둥셩 다리러디러 다리러디러 다로러거디러 다로러

그 잠자리에 나도 자러 가리라

위 위 다로러거디러 다로러

그 잔 데 같이 답답한 곳 없다.

*답답한 = 난잡한

모두 4절로 된 이 노래는 당시의 퇴폐적인 성윤리가 잘 나타나 있으며, 유창한 운율과 아울러 봉건시대의 금기이던 왕궁을 우물로, 제왕을 용(龍)으로 표현한 점 등은 뛰어난 기교이다. 조선 성종 때는 이 노래가 남녀상열지사, 또는 음사라 하여 배척을 받았고, <시용향악보>에는 <쌍화곡(雙花曲)>이라는 이름으로 한역되어 곡조와 함께 실려 있으나, 그것이 <쌍화점>과 어떤 관련이 있는지는 알기 어렵다. 가명(歌名)에서 <쌍화(雙花)>란 <상화(霜花)>의 음역으로서 호떡, 즉 만두의 뜻이다.

대상에 따라 장이 바뀐다. 회회(回回)아비, 삼장사(三藏寺)의 사주(社主), 우물의 용, 술집아비 등이 화자인 여자를 유혹하여 불륜의 관계를 갖고 그 소문을 들은 다른 사람들이 '나도 그곳에 자러 가겠다'고 한다는 내용이다.

쌍화는 만두와 같은 것인데 회회아비, 즉 서역 쪽에서 온 이슬람교도가 쌍화점이라는 만두가게를 열고 있었음을 알 수 있다. 이 작품에 대해서는 당시 유행하던 속요로 보는 견해와 〈고려사〉에 기록된 승지 오잠(吳潛) 또는 궁중의 여러 사람에 의한 창작물로 보는 견해가 있다.

충렬왕은 연락을 즐기는 방탕한 임금이었는데 석천보ㆍ석천경ㆍ오잠 등에게 자주 노래를 짓도록 했다고 한다. 당시 사회의 혼란 속에서 퇴폐적인 성윤리를 풍자한 속요가 있었는데 그들이 왕의 취향에 맞추어 개작했을 가능성도 있다. 이 작품은 여러 등장인물이 있고, 주고받는 식의 본사설과 후렴구의 배치로 보아 연극적인 성격이 강했을 것이라는 의견도 있다. 기록에 따르면 전국에서 뽑힌 기생들이 남장을 하여 남장별대(男裝別隊)를 이루고 오잠의 지휘로 충렬왕 앞에서 이 노래를 대본으로 연희했다고 한다.

이 노래는 퇴폐한 당시의 성윤리를 풍자한 것이라고 볼 수 있다. 표현면에 있어서도 유창한 운율과 아울러 봉건 시대의 금기이던 왕궁을 우물로, 제왕을 용으로 은유한 것은 뛰어난 표현이라 하겠다. 조선 성종 때 음사(淫辭: 음탕한 노래)라 하여 가사를 약간 고쳐 <악장가사>에 전하고 있고, 어떤 문헌에는 '상화점(霜花店)이라 한 곳도 있는 데 쌍화점(혹은 상화)은 만두라는 뜻이다.

<고려시대의 가요문학>( 새문사.1982)에서는 쌍화점 노래는 "고려 충렬왕 때 궁중악의 하나로 상연되었던 가극의 대본이었다. 지은 사람은 충렬왕 5년에 승지였던 오잠이었다. 이 노래를 불러야 했던 사람은 궁중에 적을 둔 남장별대(男粧別隊)였다. 남장별대는 노래기생, 춤기생, 얼굴기생으로 편성된 여자배우다. 무대 이름은 향각(香閣)이었다.(중략)

무대가 뒤로 물러났으며, 장막을 지니고 있는 것. 고려 사회의 질서가 흐트러지면서 어지럽게 된 것은 충렬왕조부터였으며, 충렬왕조에 두드러진 것은 몽고풍이 들어온 점이다. 쌍화점 가극도 몽고풍의 물결이라고 할 수 있다"라고 언급했다.

이 노래의 제목인 ‘쌍화점’은 첫째 연 첫 구(句)에서 따온 것으로 만두가게를 의미하며, 한역가의 제목인 ‘삼장’도 제2장 첫 구에서 유래한다. 쌍화는 만두를 뜻하는 음차(音借)의 말이다. 조선시대에는 이른바 남녀상열지사(男女相悅之詞)의 대표적인 노래로 지목되기도 하였다.

이 노래의 기원에 대해서는 여러 가지 설이 있다. 즉, 이것을 당시 유행하던 속요로 보는가 하면, <고려사>의 기록에 등장하는 승지 오잠(吳潛)의 창작물, 혹은 궁중에서의 다수에 의한 합작물이라고도 한다. 그런데 당시 연락을 즐기는 등 방탕한 기질이 농후하던 충렬왕의 기호에 부합하기 위하여 만들어졌을 점을 감안한다면, 대체로 당시 원나라의 간섭과 왕권의 동요로 혼란스럽고 퇴폐적으로 된 사회상을 반영하는 속요를 채취하여 오잠의 무리가 왕의 기호에 맞게 손질을 가하였을 가능성이 유력시되고 있다.

이 노래는 여느 고려가요와 마찬가지로 악무(樂舞)와 더불어 연행되었을 것인데, 독특하게 이 노래의 경우는 연극적인 성격이 강하였을 가능성도 아울러 논의되고 있다. 기록에 의하면 이 노래는 남장별대(男粧別隊)에 의하여 불렸다.

이들은 수도인 개성과 전국 8도에서 차출된 여자기생들이 남자복색을 한 집단으로, 노래기생ㆍ춤기생ㆍ얼굴기생으로 나뉘었다. 이들은 1279년(충렬왕 5) 오잠의 지휘하에 왕 앞에서 이 노래를 대본으로 연희하였다.

이러한 연희는 충렬왕의 상설무대였던 수령궁의 향각(香閣)에서 있었다고 한다. 특히, 충렬왕을 대상으로 이 연극이 행하여졌다는 점과, 충렬왕은 이미 30대에 몽고풍에 익숙한 상태였고, 그 몽고풍의 하노가 연극이었다는 점과 연관되어 이 노래가 연극의 대본이었을 가능성이 뒷받침되고 있다.

이 노래는 <악장가사>와 <대악후보>의 <쌍화점>은 전 4장으로 그 내용이 같으나, <대악후보>의 <쌍화점>은 3장으로 구성되어 있으며, 술집아비와 관련된 제4장이 없다. 노래 대상에 따라 장이 바뀌고 있는데. 곧, 회회(回回)아비, 삼장사의 사주(社主), 우물의 용, 술집아비에 대한 노래로 이어진다. 일어난 사건의 장소와 대상이 서로 다를 뿐, 사건의 성질은 모두 똑같은 성적 불륜이다. 충렬왕조의 퇴폐적인 시대상을 포괄하는 노래 외적인 상황과, 이 노래 내부의 고유한 구조 사이의 관련이 밀접함은 분명하되, 그 구체적인 양상에 대해서는 좀더 연구되어야 한다.

<쌍화점>의 음악적 내용은 <대악후보>에 전하는 <쌍화점>과 <시용향악보>의 <쌍화곡>은 모두 5음 음계로 구성되어 있으며 악조를 표기한 <시용향악보>에 의하면 <쌍화점>의 선법(旋法)은 평조이다. 또한, 종지형은 궁(宮)에서 하오(下五)까지 순차적으로 하행으로 진행된다. 특히, 한글가사를 담은 <대악후보>의 <쌍화점>과 한문가사를 가진 <시용향악보>의 <쌍화곡>은 특히 사설붙임법에서 많은 차이를 보여 주는데, <쌍화점>은 일자다음식(一字多音式)의 사설붙임법으로 되어 있다.

'참고자료' 카테고리의 다른 글

| '하마스(HAMAS) '의 뜻과 유래 (0) | 2008.12.29 |

|---|---|

| 왜 사창가를 텍사스촌이라고 부를까? (0) | 2008.12.17 |

| 천주교와 개신교의 십계명 차이 (2) | 2008.08.18 |

| 하렘(Harem)이란? (0) | 2008.07.31 |

| 소설가 · 천주교 신부 고마태오 (0) | 2008.07.14 |